페이지 정보

본문

효(孝)는 한 인간(人間)이 인간(人間)답게 살아가고자 할 때 제일 먼저 실천(實踐)해야 하는 근본(根本)이라고 할 수 있겠다.

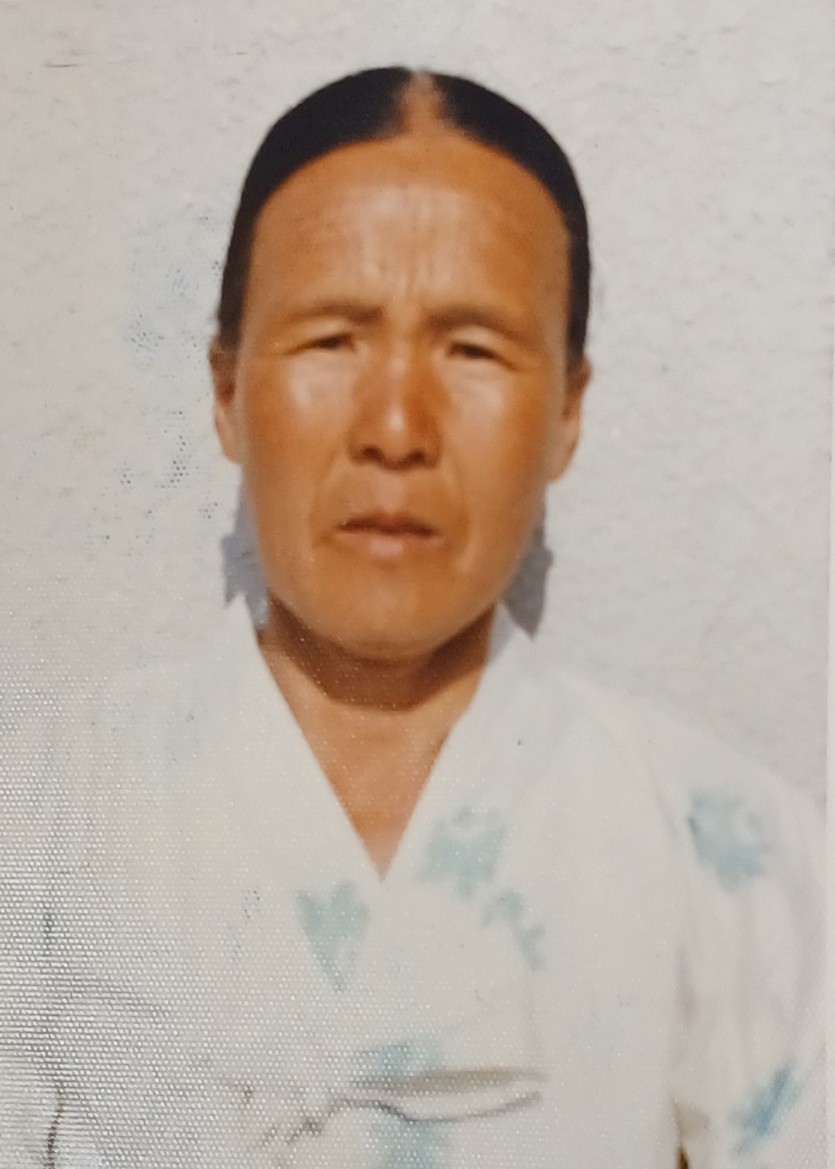

바로 그 효(孝)의 길을 실천(實踐)을 통해 보여 준 효부중(孝婦中) 효부(孝婦)가 바로 홍갑순(洪甲順) 여사(女史)라고 할 수 있겠다.

홍여사(洪女史)는 연소(年少)할 때 부모(父母)를 여의고, 어린 소녀(少女)의 몸으로 남의 집 가정부(家 政婦)로 있다가 그 집 아들인 강재기씨(康在璣氏)와 인연(因緣)을 맺어 결혼(結婚)했는데, 불행(不幸)하게도 결혼(結婚) 1년(年) 후(後)에 남편(男便)은 폐병(肺病)으로 병석(病席)에 눕게 되었다. 그로부터 지금껏 30여년간(餘年間)의 긴 세월(歲月)을 간병생활(看病生活)로 보낸 홍여사(洪女史)는, 하루의 일과(日課)가 약탕관(藥湯罐)과 더불어 사는 것이 전부(全部)였을 정도로 밤이나 낮이나 남편(男便) 곁에 지켜 앉아 구환(救患)에 전력(全力)했다.

이같이 부부(夫婦)가 살아오는 동안 온갖 역경(逆境)과 고난(苦難)도 많았지만 특(特)히 “네가 우리 집 에 시집와서 하나밖에 없는 외아들을 망쳐 놓았다.”고 매일(每日)같이 소나기처럼 퍼붓는 시모(媤母)님의 불만(不滿)에 찬 목소리가 몹시도 괴롭기만 했지만 그는 조금도 개의(介意)치 않고 남편(男便)이 죽으면 자신(自身)도 따라서 죽으리라는 굳센 의지(意志)로 남편(男便)의 건강(健康)을 되찾는 데 혼신(渾身)의 정열(情熱)을 다 쏟아 간병(看病)했다.

어느 때는 산(山)속에 매장(埋藏)한 병(病)든 소리 뼈를 남몰래 캐다가 고아서 남편(男便)에게 복용(服用)시켰는가 하면, 또 어떤 때는 깊은 산중(山中)을 헤매면서 약초(藥草)를 캐어다가 달여 먹이는 등, 그의 집념(執念)은 마침내 남편(男便)을 다시 회생(回生)시키는 데 커다란 촉진제(促進劑) 구실을 하게 되었다.

“아가야, 너의 지극(至極)한 정성(精誠)으로 네 남편(男便)이 건강(健康)을 회복하게 됐다. 내가 지금껏 오해(誤解)한 것 용서(容恕)해 다오." 홍여사(洪女史)의 정성(精誠)이 오죽 지극(至極)했으면 호랑이처럼 무섭기만 하던 그의 시모(媤母)님마저 감동(感動)한 나머지 이런 사과(謝過)와 찬사(讚辭)를 했으랴.

홍여사(洪女史)가 남편(男便)을 하늘처럼 생각해 온 것 이상(以上)으로 시모(媤母)님에 대(對)한 공경(恭敬心) 또한 대단하기만 했다. 그 좋은 예(例)가 추운 겨울 시모(媤母)님이 외출(外出)하기 전(前)에 고무신을 따뜻한 아랫목에 두었다가 내놓기도 했고, 또한 시모(媤母)님이 잠들 때나 깨어나 일어나실 때는 꼭 문안(問安)인사를 드리는 등, 사소(些少)한 일에 이르기까지 그의 효심(孝心)은 정말로 정성(精誠)스러웠다.

‘지성(至誠)이면 감천(感天)'이라는 여섯 자(字)를, 자녀(子女)들에게 남겨 주고 싶은 가훈(家訓)이라고 말하는 홍여사(洪女史)는 2남(男)3녀(女)의 어머니로서 오늘도 구순(九旬)의 시모(媤母)님과 건강(健康)을 되찾아 생업(生業)에 종사(從事)하고 있는 남편(男便)을 위해 단락(團樂)한 생활설계(生活設計)를 알차게 꾸미고 있었다.

홍여사(洪女史)가 꾸미고 있는 생활설계(生活設計) 중의 대표적(代表的)인 것은 '건강(健康)할 때 건강 (健康)을 지켜 나간다.' 바로 이것이었으니, 부군(夫君)의 간병(看病)에 오죽 시달려 왔으면 이런 말까 지 했으랴.

- 이전글제29회 독행상(篤行賞) 사공인적(司空寅迹) 25.06.09

- 다음글제29회 독행상(篤行賞) 박경란(朴京蘭) 25.06.09