페이지 정보

본문

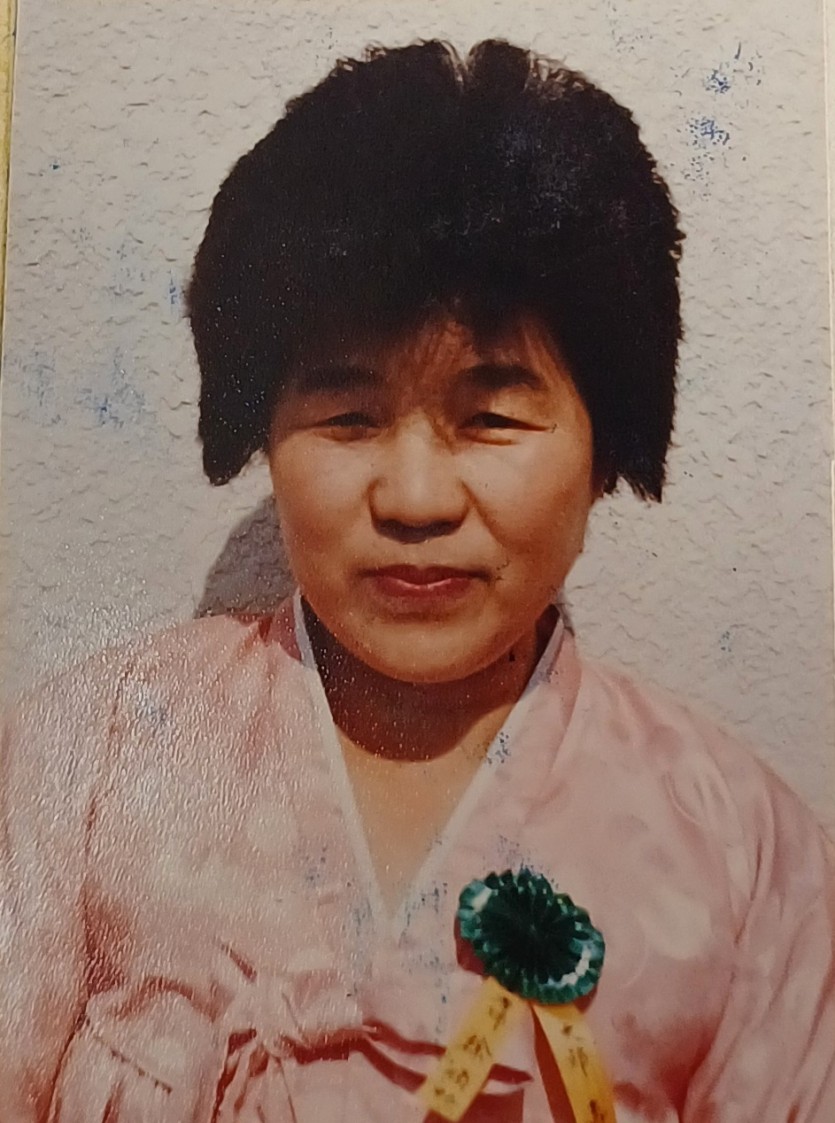

8년전(年前) 정(情)든 남편(男便)과 사별(死別)한 서순분(徐順粉) 여사(女史)는, 슬하(膝下)의 6남매(男妹)와 노시모(老媤母)까지 모셔야 하는 여가장(女家長)구실을 해 오면서 살아왔다.

7명(名)의 생계(生計)는 행상(行商)과 노점상(露店商)으로 근근 이어나갈 수 있었지만, 노환(老患)으로 누워 계시는 시모(媤母)님의 병간호(病看護)가 문제(問題)였다.

다시 말해서 호구지책(糊口之策)을 위해 생활전선(生活戰線)에 매달리다 보면 간병(看病)이 소홀(疏忽)해지고, 그렇다고 해서 간병(看病)에만 전념(專念)하다 보면 당장 입에 거미줄을 쳐야 하는 딱한 처지(處地)여서 서여사(徐女史)는 한 동안 무척이나 고민(苦悶)했다.

'행상(行商) 틈틈이 집으로 달려가서 뒷바라지를 한 후(後)에 다시 장사를 하는 수밖에 없다.' 이와 같이 결심(決心)한 서여사(徐女史)는, 일손 틈틈이 집으로 달려와 손수 대소변(大小便)을 받아낸 후(後) 목욕(沐浴)을 시켜 드리는 등, 시모(媤母)님을 봉양(奉養)하는 데 조그마치도 소홀(疎忽)함이 없도록 세심(細心)한 배려(配慮)를 하면서 생업(生業)에 종사(從事)하였다.

따라서 서여사(徐女史)는 항상 노점상(露店商)을 집 근처(近處)에서 운영(運營)해 왔으며, 행상(行商)도 가까운 동리(洞里)를 중심(中心)으로 맴돌았을 뿐, 일체 먼 거리(距離)는 발걸음도 하지 않을 만큼 그의 일념(一念)은 시모(媤母)님의 병(病)구완뿐이었다.

“가게에 아무리 손님이 많이 들이닥쳐도 시간(時間)만 되면 잠시(暫時) 자리를 비우고 집으로 달려가서 시모(媤母)님 뒷바라지를 끝낸 다음에야 다시 돌아와 장사를 하더라.”라는 그를 알고 있는 어느 동민(洞民)의 말대로 서여사(徐女史)의 극진한 효성(孝誠)은 인근(隣近)에서 장사를 하고 있는 상인(商人)들이 모두 다 알고 있을 정도였다.

'억척부인(婦人)'이란 별명(別名)이 붙기도 한 그는, 자녀교육(子女敎育)에의 정열(情熱)도 억척스럽기만 했는데, 장녀(長女)는 이미 소정(所定)의 교육과정(敎育課程)을 마친 후 은행(銀行)에 취업(就業)을 했고, 장남(長男)은 우리나라 최고(最高)의 각문(各門)인 서울대학교(大學校)에 재학(在學)하면서 진리탐구(眞理探究)에 전념(專念)하고 있을 뿐만 아니라, 그 밖의 자녀(子女)도 각각 중고등학교(中高等學校)에서 공부(工夫)할 수 있도록 뒷바라지를 해 주는 등 그야말로 '억척부인(婦人)'임을 과시(誇示)하고 있다.

“서여사(徐女史)는 한 마디로 말해서 효성(孝誠)이 지극(至極)한 며느리요, 인자(仁慈)하고 자상(仔詳)스러운 어머니인 동시(同時)에 자랑스럽고 훌륭한 시민(市民)이기도 하다.”라는 뭇 사람들의 칭찬(稱讚) 그대로, 서여사(徐女史)야말로 모든 사람들이 본받아야 할 훌륭한 시민(市民)이기도 했다.

매일(每日)같이 누구보다도 일찍 일어나 골목 청소(淸掃)를 하는가 하면, 불우(不遇)한 이웃의 아픔을 자신(自身)의 고통(苦痛)으로 여기면서, 즐거우나 괴로우나 이웃과 함께 동고동락(同苦同樂)하는 그의 상부상조(相扶相助)은 고개가 수그러질 정도(程度)였다는 것이, 그를 지켜본 동리(洞里) 사람들의 한결같은 칭찬(稱讚)이었으니 더 말해서 무엇하랴.

- 이전글제29회 독행상(篤行賞) 문이수(文台壽) 25.06.09

- 다음글제29회 독행상(篤行賞) 최정자(崔貞子) 25.06.09