페이지 정보

본문

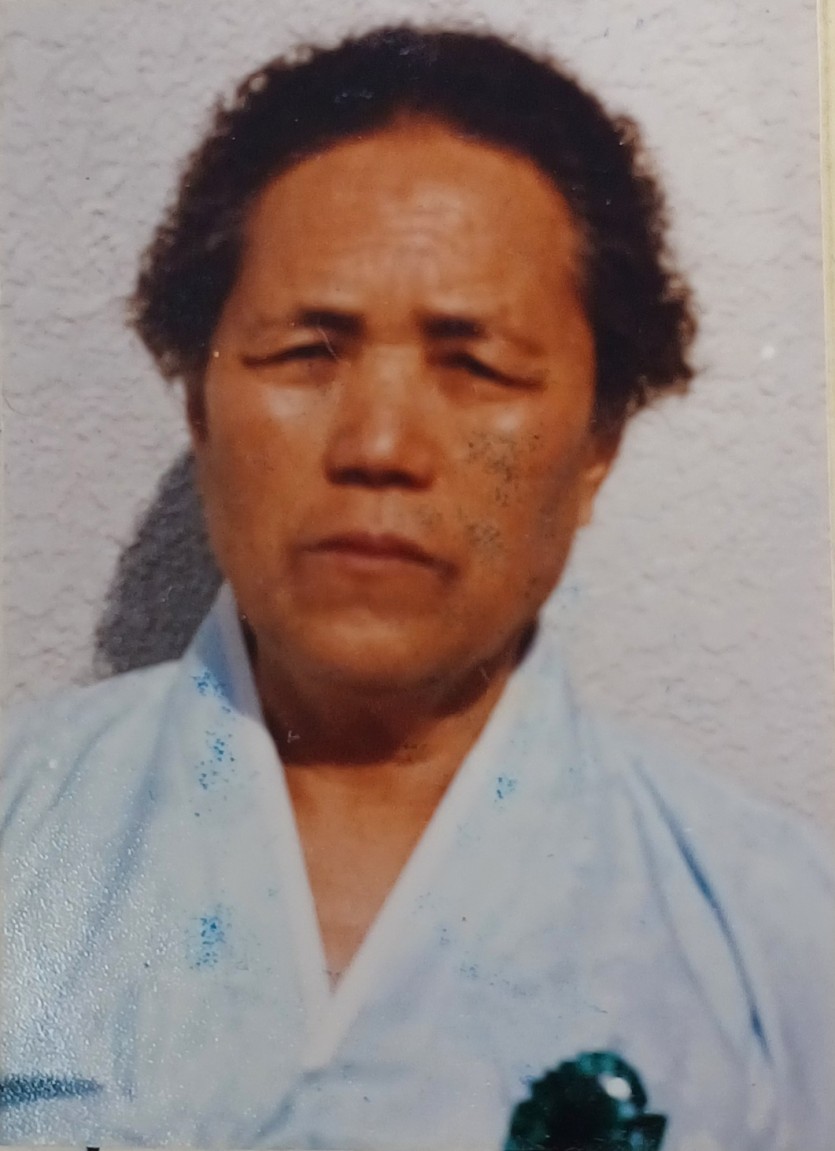

유만춘(柳萬春) 여사(女史)는 가난한 농부(農夫)의 딸로 태어나 어렵게 자라, 꽃다운 20세(歲)에 가난한 농가(農家)의 외아들과 결혼(結婚)하였다.

어려운 환경(環境)에서나마 그런 대로 행복(幸福)하게 살다가 6.25 사변(事變)으로 부군(夫君)이 군(軍)에 입대(入隊)하고 쓸쓸히 지내던 중(中)에, 불행(不幸)하게도 남편(男便)이 전사(戰死)하고는 적막(寂寞)한 고독(孤獨)함을 힘겹게 참으면서 살아왔다.

그 동안에 주위(周圍)에서나 친지(親知)들이 “젊음을 헛되게 보낼 게 아니라, 좋은 사람 찾아서 재가(再嫁)하여라 청춘(靑春)은 두 번 있는게 아니다. 뭣 때문에 젊은 나이에 혼자 살려고 해 인정사정(人情事情) 볼 것 없이 눈 딱 감고 재혼(再婚)하여 새 삶을 찾도록 하라.”하는 동정(同情)어린 권유(勸誘)가 끊이지 않았다.

그러나 재혼(再婚)하라는 주위(周圍)의 극성스러운 권유(勸誘)를 그 때마다 물리치고, 단 하나뿐인 자식(子息)과 더불어 함께 살기로 결심(決心)한 유여사(柳女史)는 지금껏 40년(年) 동안 시댁(媤宅)을 위한 헌신(獻身)해 온 효부(孝婦)중의 효부(孝婦)이다.

돌이켜 보건데, 남편(南便)의 전사비보(戰死悲報)에 크나 큰 충격(衝擊)을 받은 시부(媤父)님도 울화병으로 별세(別世)하였고 시모(媤母)도 상심(傷心)한 나머지 앉아 있는 날보다 병석(病席)에 누워 있는 날이 많을 정도(程度)로 환난(患難)이 있따라 겹쳤지만, 유여사(柳女史)는 그럴수록 희망(希望)과 용기(勇 氣)를 잃지 않고 남편(男便) 대신(代身) 가장(家長) 구실을 하면서 품팔이로 어려운 가계(家計)를 근근 이어나갔다.

비단 품팔이뿐만 아니라 바구니를 머리에 이고 행상(行商)길에 나서기도 한 그는, 찢어지는 가난 속에서도 시모(媤母)님을 극진하게 봉양(奉養)하였다.

그러던 중 1976년(年)부터 시모(媤母)님이 알 수 없는 병(病)으로 귀와 눈이 멀어지면서 기동(起動)마저 불자유(不自由)스러운 딱한 지경(地境)에 놓이게 되자, 유여사(柳女史)는 만사(萬事)를 제쳐놓고 백방(百方)으로 구환(救患)에 힘쓰는 한편, 병(病)에 좋다는 약(藥)을 구(求)하기 위해 음식(飮食)을 거른 일도 허다(許多)하였고 명의(名醫)와 명약(名藥)을 구(求)하기 위해 동분서주(東奔西走)하는 등, 그의 놀라운 정성(精誠)은 온 마을 사람들의 심금(心琴)을 울릴 정도로 극진(極盡)하기만 하였다.

그러나 병(病)이 더욱 악화(惡化)되자 손수 식사(食事)를 떠먹여 드리는 한편, 대소변(大小便)을 받아내면서 극진히 간호(看護)하였다.

어디 그뿐이랴. 이부자리의 세탁(洗濯)은 말할 것도 없고, 하루가 멀다하게 목욕(沐浴)을 시켜드리면서 언제나 깨끗한 옷으로 갈아 입히는 등, 그의 지극(至極)한 효행(孝行)은 말로 다 형언(形言)할 수 없을 정도(程度)였다.

“유여사(柳女史) 그 분도 이순(耳順)을 넘긴 노인(老人)인데도 불구(不拘)하고 시모(媤母)님을 극진히 모시고 있으니, 세상(世上)에 그런 효부(孝婦)가 또 어디 있겠는가?”라는 인근주민(隣近住民)의 말 그대로 노인(老人)이 노인(老人)을 극진히 봉양(奉養)하고 있으니 동민(洞民)들의 칭찬(稱讚)은 너무나 당연(當然)하기만 했다.

아무리 밤이 깊어도 시모(媤母)님이 주무시기 전에는 잠자리에 들지 않는다는 유여사(柳女史)였다.

- 이전글제29회 독행상(篤行賞) 김경현(金炅炫) 25.06.10

- 다음글제29회 독행상(篤行賞) 문이수(文台壽) 25.06.09