페이지 정보

본문

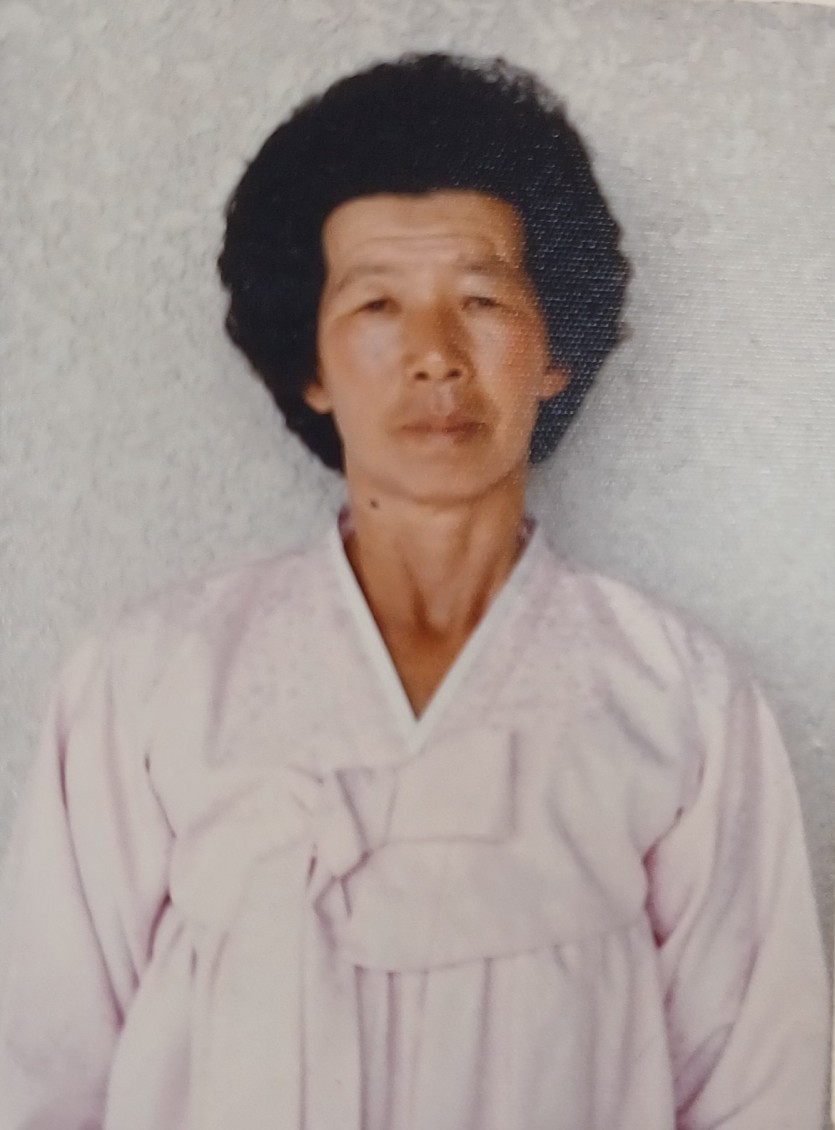

김종순(金鍾順) 여사(女史)는 예천군(醴泉郡) 풍양면(豊壤面)에서 태어나 1958년(年) 20세(歲)때 홍택주 씨와 결혼(結婚)하였는데 남편(男便)은 빈한(貧寒)한 가정(家庭)에서 자라면서 어릴 때 소아마비(小兒痲痺)를 앓아 행동거지(行動擧止)가 어려웠고, 가산(家産)이라고는1,000여평(餘坪)의 전답(田畓)뿐이었다.

가정형편(家庭形便)이 어려운 속에서나마 시부모(媤父母)님을 모시고 자녀(子女)들 양육(養育)에 애써 오던 중(中) 1969년(年)에는 뜻하지 않게 시모(媤母)님께서 중풍(中風)으로 쓰러지시니, 김여사(金女史)는 어렵게 사시느냐고 평생(平生) 편안(便安)하게 호강도 해 보지 못하고 중풍(中風)으로 쓰러진 것을 한(限)없이 가슴 아파하였다.

가계(家計)를 꾸려가기만 해도 촌가(寸暇)의 틈도 없는 몸이면서도 대소변(大小便)도 받아내야 했고 의복가지나 침구(寢具)의 세탁(洗濯)도 제 때에 해야 했고, 끼니 때마다 미음을 떠먹여야 하는 등, 할 수 있는 모든 일을 다하여 불편(不便)이 없도록 효성(孝誠)을 기울였으나, 그렇게 혼신(渾身)의 정성(精誠)으로 애쓴 보람도 없이 이듬해 별세(別世)하셨다.

시모(媤母)님의 작고(作故)는 자신(自身)의 효성(孝誠)이 부족(不足)했던 소치(所致)로 자책(自責)하면서 단장(斷腸)의 애통(哀痛)을 못이겨 하는 상주(喪主) 김여사(金女史)의 애절(哀切)한 울음소리는 듣는 이로 하여금 참다운 효부(孝婦)의 폐부(肺腑)에서 우러나오는 애통(哀痛)의 발로(發露)임을 느끼게 했고, 따라서 같이 비통(悲痛)해 마지 않았다 한다.

원래(元來)가 어려운 가정형편(家庭形便)이라 시모(媤母)님의 병(病)구환(救患)으로 인(因)하여 가계(家計)는 어려워질 대로 어려워졌기 때문에 장례(葬禮)마저도 치를 수 없을 지경(地境)이었는데 김여사(金女史)가 시모(媤母)의 병(病)구완에 너무도 지성(至誠)스러웠음에 감동(感動)하여 순후(醇厚)한 동민(洞民)들이 상례(喪禮)를 치러 주었다.

몸이 부자유(不自由)스러운 남편(男便)과 노시부(老媤父)님의 봉양(奉養) 및 4남매(男妹)의 양육비(養育費) 등의 절박(切迫)한 생활문제(生活問題)의 해결(解決)을 위하여 김여사(金女史)는 자신(自身)의 몸이 부서지는 줄도 잊고 날품팔이나 들판의 이삭줍기, 궂은 일이든 아니든 가리지 않고 닥치는 대로 그야말로 열심(熱心)히 일하여 자녀(子女)들도 훌륭히 성장(成長)시키고 있다.

이제는 가세(家勢)도 약간(若干)씩 나아져 주택개량(住宅改良)도 하면서 꿋꿋한 자활(自活)의 의지(意志)로 역경(逆境)을 딛고 일어서고 있다.

87세(歲)의 노부모(老父母)님을 지성(至誠)으로 모시면서, 불구(不具)의 남편(男便)을 공경(恭敬)하며 그의 손발이 되고 있음에 동민(洞民)들은 극구(極口) 칭찬(稱讚)해 마지않고 있다.

오로지 ‘나보다 가족(家族)을, 가족(家族)보다는 부모(父母)를' 먼저 생각하는 것을 신조(信條)로 헌신(獻身)해 온 효부(孝婦) 김여사(金女史)에게, 어느 누가 찬사(讚辭)와 격려(激勵)의 박수(拍手)를 보내지 않을 수 있으랴.

- 이전글제30회 독행상(篤行賞) 장옥선(張玉先) 25.06.10

- 다음글제30회 독행상(篤行賞) 이영자(李英子) 25.06.10