페이지 정보

본문

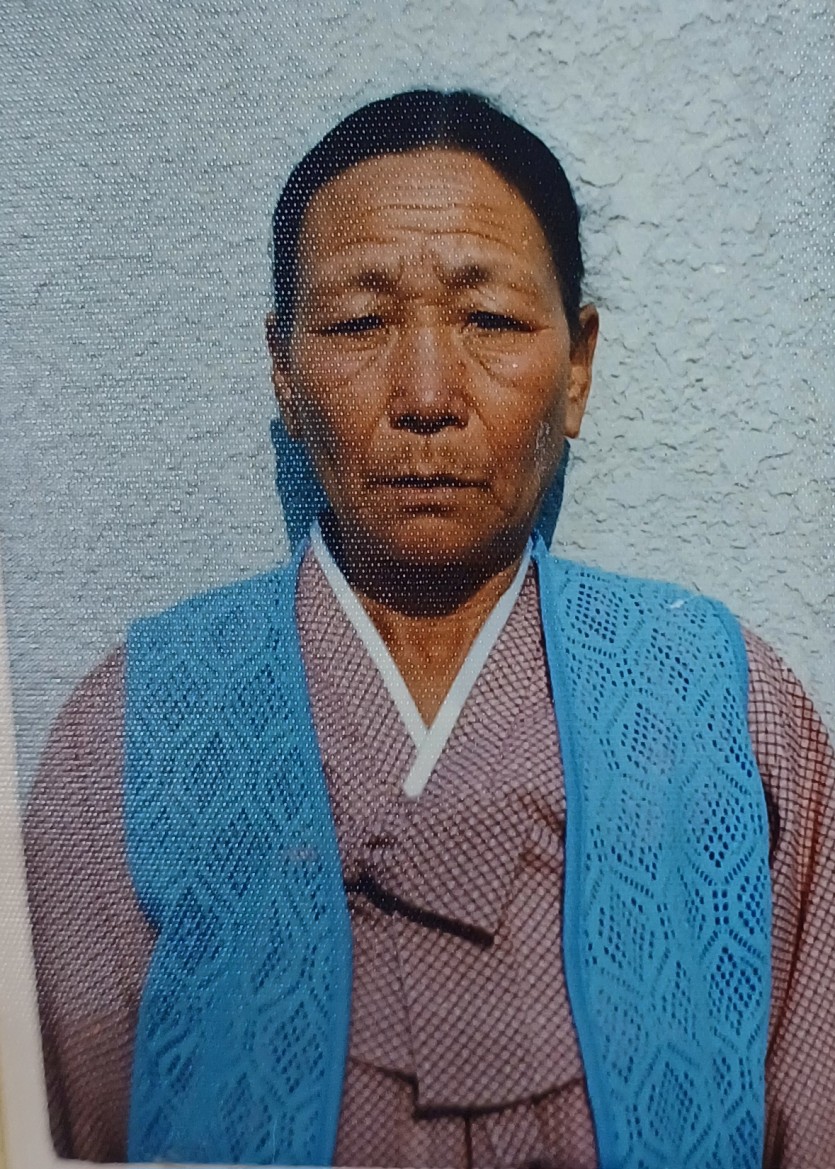

칠곡군(漆谷郡) 인동면(仁同面)에서 태어나 자란 장옥선(張玉先) 여사(女史)는 1940년(年)에 18세(歲)의 어린 나이로 이 곳 산동면(山東面)으로 출가(出嫁)하였다.

남편(男便)은 민재석씨의 장남(長男)이었으나, 1949년(年)에 백부(伯父)인 민재달씨의 앞으로 입양(入養)하게 되었다.

입양후(入養後) 그들 부부(夫婦)는 양시부(養媤父)님을 성심(誠心)껏 잘 모셔 왔는데, 1971년에 불행(不幸)하게도 부군(夫君)이 그만 사망(死亡)하고 말았다.

이로부터 장여사(張女史)는 효성(孝誠)을 다하여 시부(媤父)님을 시봉(侍奉)함은 물론(勿論)이고, 좋다는 약(藥)을 백방(百方)으로 구(求)하여 정성(精誠)껏 시탕(侍湯)하여 봉양(奉養)하기에 잠시도 소홀(疎忽)함이 없었다.

의복을 깨끗이 갈아 입혀 드리기에 마음을 쓰고, 가리지 못하는 대소변(大小便)의 치다꺼리나 목욕(沐浴)시켜 드리는 일, 이부자리의 세탁(洗濯) 등에 헌신(獻身)하면서 아이들의 뒷바라지에도 골몰(骨沒)하고 한편으로는 가계(家計)를 꾸려나가는 일 등으로 정말 눈코 뜰 사이 없이 바빴다.

기동(起動)이 불자유(不自由)스러운 시부(媤父)님의 병(病)을 어떻게 하면 고쳐 볼 수가 있을까 하는 것이 장여사(張女史)의 최대(最大)의 걱정이었고, 자기(自己)가 할 수 있는 일이라며 무엇이든지 하여 불편(不便)함을 덜어 드려야겠다는 마음이 가득할 뿐이었다.

그러나 1984년(年)부터는 병세(病勢)가 더욱 악화(惡化)되어 수족(手足)까지도 마비(痲痺)가 되어 식사(食事)마저 수저로 떠서 드려야 했고, 거의 식물인간(植物人間)에 가까운 상태(狀態)가 되니 더욱 안타까워지고 시중들기도 더욱 힘들게 되었다.

이와 같이 효친(孝親)함이 류(類)를 찾아보기 힘든 상황(狀況)이었지만, 이와 같은 곤경(困境)에서도 좌절(挫折)도 실망(失望)도 하지 않고, 오직 병태(病態)가 조금이라도 호전(好轉)되기만을 일구월심(日久月深)으로 빌면서, 오늘까지 至誠으로 간병(看病)에 임(臨)하고 있다. 그러면서도 슬하(膝下)의 3남(男) 3녀(女)도 정성(精誠)으로 뒷바라지하며 교육(敎育)시켜 훌륭한 사회인(社會人)으로 키웠다.

고희(古稀)를 바라보는 노령(老齡)인 장여사(張女史)는, 노구(老軀)를 이끌고 지금도 시부(媤父)님의 병간호(病看護)에 여념(餘念)이 없으니 잊혀져 가는 오늘날의 경로효친(敬老孝親思想)을 몸소 실행(實行)함으로써 자식(子息)들에게는 산 본보기가 되고 있으며, 이웃 주민(住民)들에게는 효행(孝行)의 귀감(龜鑑)이 되고 있다.

- 이전글제30회 독행상(篤行賞) 최점시(崔点始) 25.06.10

- 다음글제30회 독행상(篤行賞) 김종순(金鍾順) 25.06.10