페이지 정보

본문

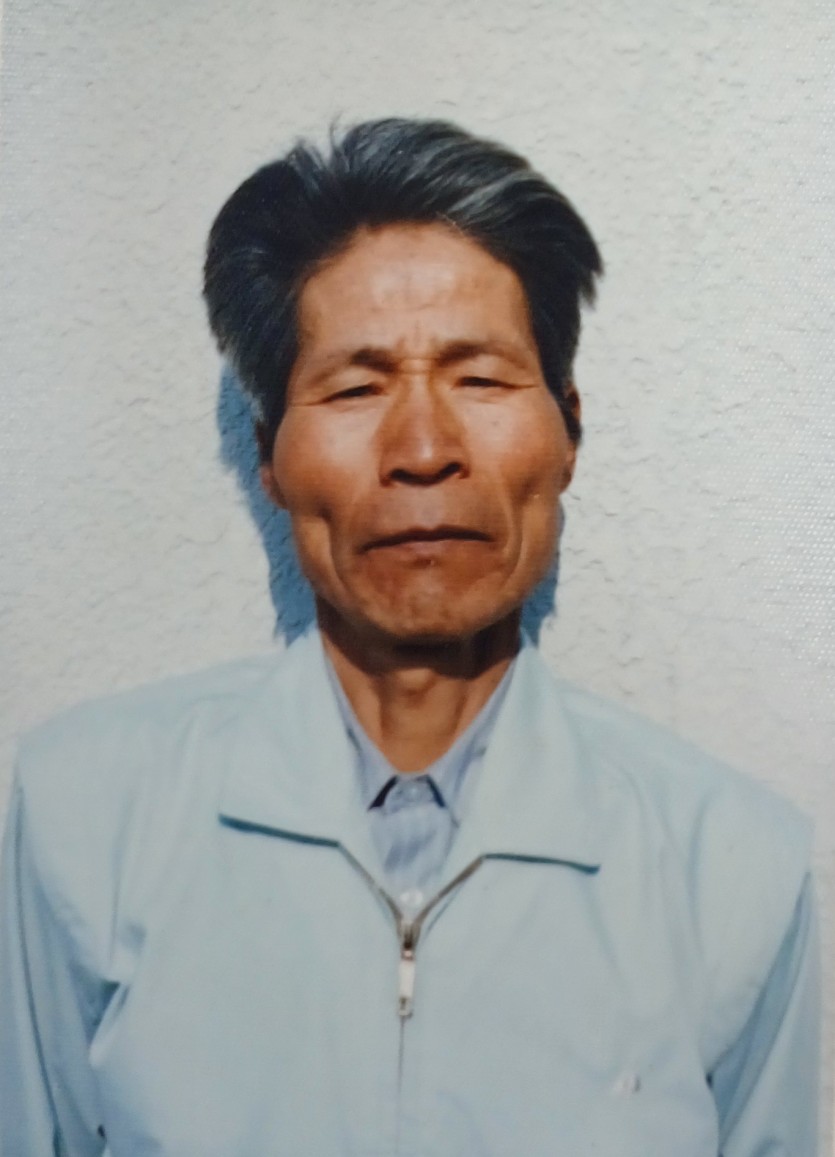

이만수씨(李萬洙氏)는 15년(年前)에 상배(상배(喪配)하고 홀아비로 살아오면서 어려운 생활여건(生活與件)을 불굴(不屈)의 의지(意志)로 극복(克服)하면서, 혼자의 힘으로 노모(老母)를 지극효성(至極孝誠)으로 모시고 자녀(子女)는 애정(愛情)껏 기르고 있는 분이다.

84세(歲)의 노모(老母)가 7년(年前)부터 노환(老患)으로 문(門)밖 출입(出入)이 불가능(不可能)해지자, 매일(每日) 업고서 바깥 구경을 시켜 드리는가 하면 하루의 고된 일이 끝나고 저녁이 되면 노모(老母)의 곁에서 그날 일어났던 갖가지 일들을 이야기하고, 동네에서 일어난 일이며 세상(世上)이야기를 들려 주어 무료(無聊)함을 달래 드렸다. 그리고 아침 문안인사(問安人事)는 물론 자신(自身)의 드나듦을 일일이 고(告)하는 일을 잊지 않고 있다. 그는 오로지 노모(老母)만을 위하여 살아가는 사람 같은 인상(印象)을 주더라는 주위(周圍) 사람들의 이야기이다.

자신(自身)도 육순(六旬)이 넘은 고령(高齡)이나 자기(自己) 소유(所有)의 토지(土地)만으로써는 생계(生計)를 유지(維持)하기 어려운 처지(處地)여서 품을 팔아 생활(生活)하는 어려운 살림 속에서도, 푼푼이 모은 돈으로 노모(老母)에게 좋다는 한약(漢藥)을 두루 구(求)하여 정성(精誠)껏 시탕(侍湯)해 드리고 있다.

그리고 작년(昨年)부터는 대소변(大小便)을 받아내게 되었는데, 꺼리는 빛 하나 없이 오히려 그것을 낙(樂)으로 삼을 만큼 지성(至誠)으로 시중들었다.

그런데 설상가상(雪上加霜)으로 출가(出嫁)한 여식(女息)마저 간질병(癎疾病)이 있어 시가(媤家)에서 쫒겨나 집에 돌아와 병고(病苦)에 시달리고 있으니, 아비된 마음이 오죽 괴롭겠으냐만 참고 견디며, 오히려 딸이 좌절감(挫折感)에 빠져 자포자기(自暴自棄)나 하지 않을까 염려(念慮)하여 이를 위로(慰勞)하고 용기(勇氣)를 복돋아 주고 격려(激勵)도 잊지 않는다.

이런 역경(逆境) 속에서 쉽사리 자포자기(自暴自棄)하여 방탕(放蕩)의 길로 빠지지나 않을까 염려(念慮)하는 이웃 사람들을 무색(無色)에 할 정도(程度)로 딸의 병고(病苦) 뒷바라지에 골몰하고 있는 그의 부자(父慈)는 거룩하기만 하다. 한편으로 객지(客地)에 나가 있는 자녀(子女)에게는 곁에서 보살피지 못하니 혹시(或是)나 잘못 될까 염려(念慮)하여 주(週)1회(回) 이상(以上) 서신(書信)을 보내 훈도(薰陶)하는 데까지 세심(細心)한 애정(愛情)을 기울이기도 한다.

처(妻)를 두고도 이순(耳順)이 넘으면 저절로 자신(自身)도 감내(堪耐)하기 힘들기 마련인데 15년간(年間)이나 독신(獨身)으로 생활(生活)하면서 가사(家事)를 돌보며 바깥 일을 해야 하고 7년전(年前)부터는 팔순(八旬) 노모(老母)의 병(病)구완까지를 도맡고 있는 데다, 병(病)으로 말미암아 소박(疎薄)맞고 돌아온 딸 자식(子息)도 돌봐야 하는 이중삼중(二重三重)으로 고통(苦痛)에 겨운 그의 심정(心情) 가(可)히 짐작하고도 남음이 있으리라.

그런 와중(渦中)에서도 노모(老母)에 대한 효성(孝誠)이 더욱 지극(至極)하였음은 높이 평가(評價)되어야 할 것이다.

동리(洞里) 경로당(敬老堂)에서는 이 일이 화제(話題)가 되어 찬사(讚辭)가 끊이지 않고 젊은이들에게는 역경(逆境)속에서의 그의 효행(孝行)이 큰 감화(感化)를 주고 있다.

- 이전글제30회 독행상(篤行賞) 김홍식(金弘植) 25.06.11

- 다음글제30회 독행상(篤行賞) 강명순(姜名順) 25.06.11